عندما نقف اليوم مبهورين أمام عظمة الأهرامات، أو نتأمل دقة النقوش التي تزين جدران معابد الكرنك، غالبًا ما تدور في أذهاننا أسئلة عن عبقرية الهندسة والتصميم، وعن سر تحريك تلك الكتل الحجرية التي تفوق أوزانها أوزان الفيلة. لكن خلف هذا الإعجاز الهندسي، يكمن سؤال أكثر عمقًا وإنسانية: ماذا عن سلامة أولئك الذين نحتوا هذه العظمة بأيديهم؟ هل يمكن أن تكون حضارة بهذا التنظيم الدقيق، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في الفلك والطب والإدارة، قد أغفلت حماية أهم وأغلى مواردها على الإطلاق: الإنسان؟

الحقيقة، التي بدأت تتكشف ببطء من خلال البرديات الطبية، والنقوش الجدارية، وبقايا قرى العمال، ترسم صورة مغايرة تمامًا. إنها تشير إلى أن المصريين القدماء، آباء الهندسة والإدارة، كانوا أيضًا من أوائل من طبقوا مفاهيم الصحة والسلامة المهنية في التاريخ، ليس كقوانين مكتوبة، بل كثقافة عمل ضرورية لبقاء واستمرارية مشاريعهم العملاقة.

بعيدًا عن الصورة الخيالية التي رسمتها السينما الهوليوودية عن جيوش من العبيد، تُساق بالسياط لتموت تحت وطأة الحجارة، تكشف الأدلة الأثرية، خاصة في منطقة دير المدينة* وقرى عمال الجيزة، عن مجتمعات عمالية منظمة، تحظى برعاية الدولة. هؤلاء لم يكونوا عبيدًا، بل كانوا عمالاً مهرة وفنانين وحرفيين، لهم مكانة اجتماعية وحقوق، وعليهم واجبات. كانت الدولة تدرك بحس إداري فذ، أن الحفاظ على صحة وسلامة هؤلاء الخبراء هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية هذه المشاريع القومية التي استغرقت أجيالاً كاملة لإتمامها.

لنتخيل معًا مشهدًا من الحياة اليومية في موقع بناء هرم خوفو. آلاف العمال يتعاملون مع كتل حجرية، تزن أطنانًا، يرفعونها ويسحبونها على ارتفاعات شاهقة، تحت شمس مصر الحارقة. الغبار المتطاير يملأ الهواء، وضجيج الأزاميل التي تنحت الحجر لا يتوقف. إن غياب نظام لإدارة هذا الحشد الهائل من المخاطر، كان سيؤدي إلى انهيار المشروع في أيامه الأولى؛ بسبب كثرة الإصابات والوفيات. هنا، يمكننا أن نلمح بوضوح ملامح الأوشا الفرعونية، وهي تعمل في صمت.

أول هذه المبادئ، الذي يمكن اعتباره هندسة التحكم في المخاطر، هو تنظيم بيئة العمل. لم تكن مواقع البناء الفرعونية ساحات فوضوية. تشير المخططات وطرق العمل المكتشفة إلى وجود مسارات محددة وآمنة لنقل الأحجار، ومنحدرات تم تصميمها بزوايا مدروسة لتقليل جهد السحب وخطر الانزلاق أو التدحرج العكسي للكتل. هذا التقسيم والتنظيم للموقع، ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو إجراء سلامة من الطراز الأول، يهدف إلى منع التصادم والفوضى التي هي أم الحوادث. إنه تطبيق بدائي لمبدأ فصل حركة المشاة عن حركة المعدات الثقيلة الذي يعد من أبجديات السلامة في المصانع ومواقع البناء الحديثة.

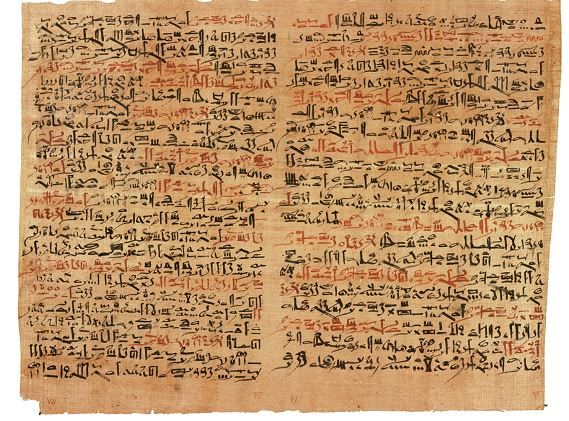

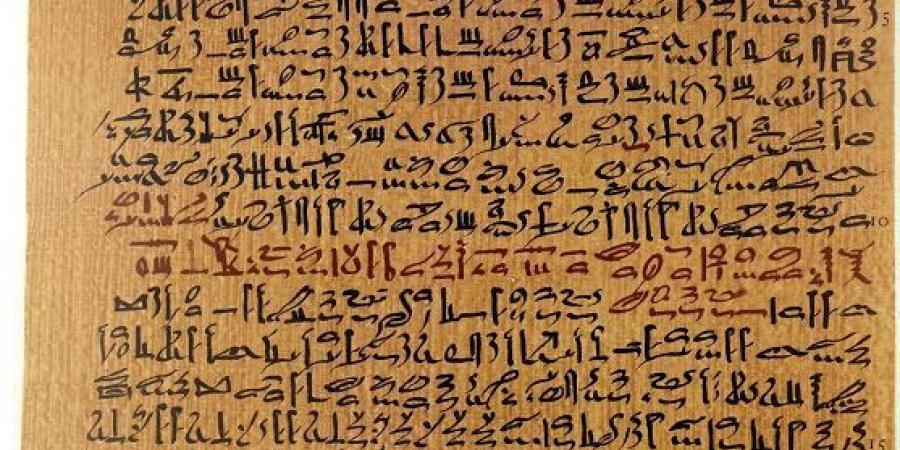

أما المبدأ الثاني، فكان الصحة المهنية والرعاية الطبية المتقدمة. تكشف البرديات الطبية، وعلى رأسها بردية إدوين سميث التي تعد أقدم وثيقة جراحية في التاريخ، عن معرفة مدهشة بالتعامل مع الإصابات المهنية. تصف البردية بدقة 48 حالة إصابة، تبدأ من الرأس وتنتهي عند العمود الفقري، مع تشخيص دقيق وطرق علاج تتضمن خياطة الجروح، وتثبيت الكسور بالجبائر، والتعامل مع خلع المفاصل. وجود أطباء متخصصين سونو** في مواقع العمل، وتخصيص أماكن لعلاج المصابين، لم يكن رفاهية، بل ضرورة اقتصادية. فالعامل الماهر المصاب هو طاقة إنتاجية معطلة، وعلاجه السريع وإعادته للعمل، كان استثمارًا مباشرًا في المشروع. والأكثر إدهاشًا هو ما تكشفه الأوستراكا (قطع الفخار التي كانت تستخدم للكتابة) من سجلات حضور وغياب، حيث تشير صراحة إلى منح العمال إجازات مرضية مدفوعة الأجر لأسباب مثل لدغة عقرب أو التهاب في العين، وهو مفهوم للحقوق العمالية، لم تعرفه قوانين العمل الحديثة إلا بعد آلاف السنين.

المبدأ الثالث، وهو التحكم الإداري الفعال، يتجلى في نظام العمل الهرمي الدقيق. كان العمال يعملون في فرق منظمة، لكل منها رئيس (ريس)، مما يسهل عملية الإشراف والتوجيه والتدريب ونقل الخبرات من العمال الأكبر سنًا إلى الشباب. كان العمل يتم في نوبات محددة، مع توفير أيام راحة منتظمة (يوم راحة كل عشرة أيام غالبًا)، مما يقلل من الإرهاق الذهني والبدني الذي يعد أحد أكبر مسببات الحوادث. هذا النظام الإداري الصارم لم يكن للسيطرة فقط، بل كان لضمان سير العمل بإيقاع آمن ومستدام. إنه تطبيق مباشر لمبدأ، لا تعمل وأنت مرهق، الذي هو أساس ثقافة السلامة اليوم.

وهناك جانب آخر قد نغفله، وهو معدات الوقاية الشخصية البدائية. صحيح أنهم لم يرتدوا خوذات بلاستيكية أو أحذية ذات مقدمة فولاذية، لكنهم استخدموا ما أتاحته لهم بيئتهم بذكاء. فقد ارتدى العمال نقبة قصيرة من الكتان لتسهيل الحركة وتجنب تعلق الملابس الطويلة بالآلات أو الحجارة. وهناك نقوش تظهر العمال، وهم يرتدون ما يشبه الصنادل السميكة لحماية أقدامهم. كما أن استخدام عصابات الرأس لم يكن للزينة فقط، بل كان لامتصاص العرق ومنعه من النزول إلى العينين، مما يحافظ على وضوح الرؤية في بيئة عمل خطرة. قد تبدو هذه الإجراءات بسيطة، لكنها تعكس وعيًا مبكرًا بأهمية حماية الجسد من مخاطر العمل.

ولا يمكننا إغفال التغذية كأداة للسلامة والإنتاجية. السجلات المكتشفة تظهر بالتفصيل الحصص الغذائية السخية التي كانت تُصرف للعمال: كميات كبيرة من الخبز، والأسماك، واللحوم، والخضروات مثل، الثوم والبصل، بالإضافة إلى مشروبات غنية بالطاقة. الثوم والبصل تحديدًا، معروفان بخصائصهما المضادة للبكتيريا وقدرتهما على تقوية المناعة. توفير نظام غذائي متكامل وعالي السعرات، لم يكن كرمًا من الفرعون، بل كان إجراءً وقائيًا ذكيًا؛ للحفاظ على قوة العمال البدنية ومناعتهم ضد الأمراض، مما يضمن استمرارية الإنتاج. فالعامل الجائع أو المريض هو عامل غير منتج، وأكثر عرضة لفقدان التركيز وارتكاب الأخطاء القاتلة.

خاتمة: من حكمة الأجداد إلى تحديات الأحفاد

عندما ننظر إلى تلك الصروح الشاهقة، يجب ألا نرى فيها مجرد حجارة صماء، بل نرى قصة آلاف العمال الذين عملوا في ظل نظام، ربما كان بدائيًا بمقاييسنا، لكنه كان يحترم آدميتهم ويسعى للحفاظ على سلامتهم. إنها شهادة تاريخية على أن السلامة ليست اختراعًا حديثًا، بل هي غريزة حضارية متأصلة، كانت ولا تزال، الوقود الحقيقي لكل إنجاز عظيم.

وهنا يطرح التاريخ سؤاله الحاسم علينا نحن الأحفاد. إذا كان أجدادنا، بأدواتهم البسيطة ومعارفهم المحدودة، قد أدركوا أن بناء حضارة عظيمة يبدأ من بناء إنسان آمن وسليم، فما هو عذرنا اليوم؟ من المفارقات المحزنة أننا، ورغم امتلاكنا لكل المعارف والقوانين والتكنولوجيا، ما زلنا نشهد في مصر ضعفًا في تطبيق معايير السلامة في العديد من مواقع العمل. الحوادث التي نسمع عنها من سقوط عمال، إلى حوادث طرق، إلى حرائق في ورش غير مجهزة، هي دليل مؤلم، على أننا أحيانًا نتجاهل الحكمة التي ورثناها عن أجدادنا. يبدو أننا نسينا أن الجرة لا تسلم في كل مرة، وأن معظم النار من مستصغر الشرر. هذا التجاهل لا يكلفنا خسائر مادية فحسب، بل يكلفنا أغلى ما نملك: أرواح أبنائنا وطاقات شبابنا.

ولكن، كما علمنا التاريخ، أن لكل تحدٍ فرصة، فإن هناك بصيص أمل يلوح في الأفق. الرابط الثاني والمشرق هو أن الدولة المصرية الحديثة بدأت تعود إلى جذورها الحضارية في تقدير قيمة الإنسان العامل. إن الدلائل التي وصلتنا من الحضارة الفرعونية لا تترك مجالاً للشك، في أن السلامة كانت أحد أسباب ازدهار تلك الحضارة واستمراريتها لآلاف السنين؛ فالأمة التي تحمي بُناتِها هي أمة تبني مستقبلها على أساس صلب. واليوم، نرى سعيًا حثيثًا لإعادة هذه الفلسفة إلى مكانها الصحيح.

فمن خلال إطلاق الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وصدور تشريعات واعدة مثل قانون العمل 14 لسنة 2025، وتحديث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019، ترسل الدولة رسالة واضحة بأن سلامة العامل المصري لم تعد بندًا ثانويًا، بل أصبحت أولوية وطنية. هذه القوانين والبرامج تبشر بالخير، وتضع الإطار اللازم لتأمين بيئة العمل وحماية حقوق العامل.

لكن يبقى التحدي الأكبر، وهو شرط التطبيق على الأرض. فالقوانين وحدها لا تبني ثقافة، والحكمة القديمة تظل حبرًا على ورق، إن لم نترجمها إلى واقع ملموس. يجب أن تتحول نصوص القانون إلى سلوك يومي في كل مصنع وورشة وموقع بناء. يجب أن يؤمن صاحب العمل والعامل على حد سواء، بأن السلامة استثمار، وليست تكلفة، وأنها الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبو إليها.

إن العودة إلى حكمة أجدادنا ليست مجرد حنين للماضي، بل هي استلهام لبوصلة المستقبل. فقبل أن تُكتب قوانين السلامة الحديثة، كانت مبادئها تُنقش بصمت، وبفخر على حجارة الأهرامات. ومهمتنا اليوم هي، أن نعيد نقش هذه المبادئ في قلوب وعقول بُناة مصر الجدد.

* دير المدينة هو موقع أثري مفتوح للزيارة على الضفة الغربية لنهر النيل، في مواجهة مدينة الأقصر حالياً.

**كلمة سونو أو Swnw بالإنجليزية عند ترجمتها من الهيروغليفية هي الكلمة التي كان يستخدمها المصريون القدماء للإشارة إلى الطبيب أو المعالج.

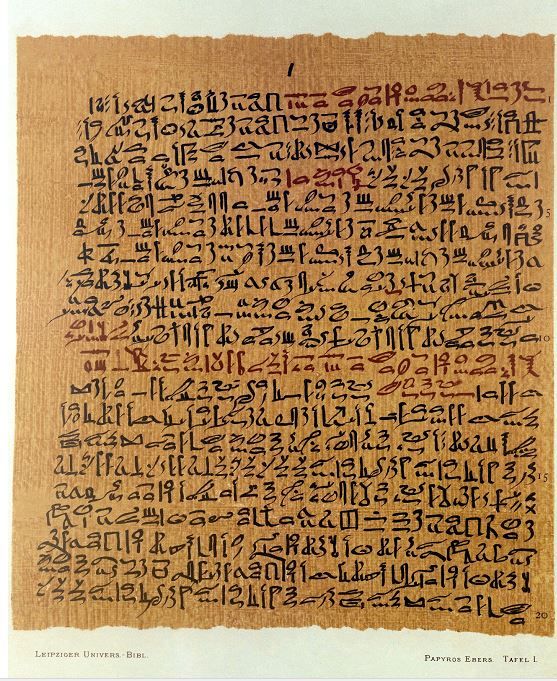

هذه صورة لجزء من بردية إيبرس، وهي أشبه بموسوعة طبية شاملة تحتوي على مئات الوصفات والعلاجات لمجموعة واسعة من الأمراض الباطنية والجلدية وغيرها.

تُظهر هذه الصورة جزءًا من بردية إدوين سميث، وهي تركز بشكل كبير على الجراحة والتعامل مع الإصابات الجسدية والكسور، مما يجعلها وثيقة مباشرة مرتبطة بإصابات العمل.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" masr360 "

0 تعليق